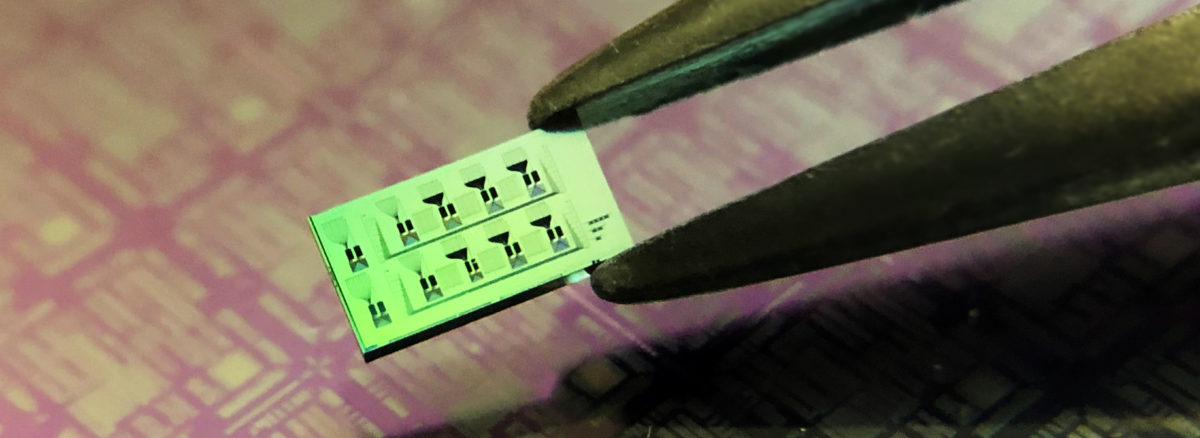

Siliziumchip mit mehreren Detektoren. Die feinen schwarzen Gravuren auf der Oberfläche des Chips sind die optischen Schaltkreise, die die Detektoren miteinander verbinden (mit bloßem Auge nicht sichtbar). Im Hintergrund eine größere optis. Foto: Roman Shnaiderman, Helmholtz Zentrum München

Neuer Detektor kleiner als eine Blutzelle

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Helmholtz Zentrum München und der Technischen Universität München (TUM) haben den weltweit kleinsten Ultraschalldetektor entwickelt. Er basiert auf miniaturisierten optischen Schaltkreisen, die auf der Oberfläche eines Siliziumchips angebracht sind. Er ist 100 Mal kleiner als ein durchschnittliches menschliches Haar und visualisiert deutlich kleinere Details, als dies zuvor möglich war. Damit ist eine so genannte ultrahochauflösende Bildgebung möglich.

Seit der Entwicklung der medizinischen Ultraschall-Bildgebung in den 1950ern beruhte die zentrale Technologie zur Messung von Ultraschallwellen hauptsächlich auf dem Einsatz von piezoelektrischen Detektoren, die den Druck von Ultraschallwellen in elektrische Spannung umwandeln. Die mit Ultraschall erreichte Bildgebungsauflösung hängt von der Größe des verwendeten piezoelektrischen Detektors ab. Das Verringern seiner Größe führt zu einer höheren Auflösung und ermöglicht die Herstellung kleinerer, dichter bestückter ein- oder zweidimensionaler Ultraschall-Arrays, die Merkmale im dargestellten Gewebe oder Material besser unterscheiden können. Wird die Größe von piezoelektrischen Detektoren jedoch weiter reduziert, beeinträchtigt das deren Empfindlichkeit wesentlich. Dadurch sind sie nicht für die praktische Anwendung geeignet.

Computerchip-Technologie zur Entwicklung eines optischen Ultraschalldetektors

Die Silizium-Photonik-Technologie wird häufig zur Miniaturisierung optischer Komponenten verwendet, um die kleine Oberfläche eines Siliziumchips dicht mit diesen zu bestücken. Während Silizium keine Piezoelektrizität aufweist, wurde seine Fähigkeit, Licht in kleineren Abmessungen als dessen optischer Wellenlänge einzufangen, bereits in großem Umfang für die Entwicklung miniaturisierter optischer Schaltkreise genutzt.

Die Forscherinnen und Forscher des Helmholtz Zentrums München und der TUM haben sich die Vorteile dieser miniaturisierten optischen Schaltkreise zu Nutze gemacht und bauten den weltweit kleinsten Ultraschalldetektor: den Silizium-Wellenleiter-Etalon-Detektor, kurz: SWED. Anstatt die Spannung von piezoelektrischen Kristallen aufzunehmen, überwacht der SWED die Änderungen in der Lichtstärke, die sich durch die miniaturisierten optischen Schaltkreise ausbreitet.

»Der neue Detektor ist kleiner als eine Blutzelle und nie zuvor wurde ein so kleiner Detektor verwendet, um Ultraschall mithilfe der Silizium-Photonik-Technologie zu messen«, sagt Rami Shnaiderman, Entwickler von SWED. »Würde man einen piezoelektrischen Detektor auf die Größenordnung von SWED verkleinern, wäre er 100 Millionen Mal weniger sensitiv.«

Ultrahochauflösende Bildgebung

»Der Grad, zu dem wir den neuen Detektor miniaturisieren und zugleich durch die Verwendung von Silizium-Photonik die hohe Sensitivität beibehalten konnten, ist unglaublich«, sagt der Leiter des Forschungsteams, Prof. Vasilis Ntziachristos. Die Größe des SWED beträgt etwa einen halben Mikrometer (= 0,0005 Millimeter). Eine solche Größe entspricht einer Fläche, die mindestens 10.000 Mal kleiner ist als die kleinsten piezoelektrischen Detektoren, die derzeit in der klinischen Bildgebung zur Anwendung kommen. Die Größe des SWED ist zudem bis zu 200 Mal geringer als die verwendete Ultraschall-Wellenlänge. Somit kann er Merkmale darstellen, die kleiner als ein Mikrometer sind. Das macht die so genannte ultrahochauflösende Bildgebung möglich.

Kostengünstig und leistungsstark

Da Siliziumplattformen robust und einfach herzustellen sind, ist es möglich eine große Anzahl an Detektoren zu einem Bruchteil der Kosten von piezoelektrische Detektoren herzustellen. Dadurch eignen sie sich für die Massenproduktion. Dies ist für die Entwicklung von verschiedenen Einsatzmöglichkeiten wichtig, die auf der Messung von Ultraschallwellen basieren. »Wir werden weiterhin jeden Parameter dieser Technologie optimieren – die Sensitivität, die Integration von SWED in große Arrays und seine Anwendung bei Handgeräten und Endoskopen«, fügt Shnaiderman hinzu.

Zukünftige Entwicklung und Anwendungen

»Ursprünglich wurde der Detektor entwickelt, um die Leistung optoakustischer Bildgebung zu verbessern – ein zentrales Forschungsgebiet des Helmholtz Zentrums München und der TUM. Nun sehen wir jedoch viel breitere Einsatzmöglichkeiten im Bereich Sensorik und Bildgebung«, erklärt Ntziachristos.

Während das Forschungsteam hauptsächlich einen Einsatz in der klinischen Diagnostik und in der biomedizinischen Grundlagenforschung anstrebt, können auch Anwendungsbereiche in der Industrie von dieser neuen Technologie profitieren. Durch die verbesserte Auflösung der Bildgebung könnten ultrafeine Details in Geweben und Materialien erforscht werden. Eine erste Reihe an Forschungsarbeiten umfasst ultrahochauflösende optoakustische (photoakustische) Bildgebung von Zellen und Mikrogefäßen in Geweben, doch SWED könnte auch eingesetzt werden, um grundlegende Eigenschaften von Ultraschallwellen und ihre Interaktionen mit Materie in einem bisher nicht möglichen Maßstab zu erforschen.

Originalveröffentlichung

https://www.nature.com/articles/s41586-020‑2685‑y

Shnaiderman et al., 2020: Sub-micron silicon-on-insulator resonator for ultrasound detection. Nature, DOI: 10.1038/s41586-020‑2685‑y

Textquelle: Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt

Bildquelle: Siliziumchip mit mehreren Detektoren. Die feinen schwarzen Gravuren auf der Oberfläche des Chips sind die optischen Schaltkreise, die die Detektoren miteinander verbinden (mit bloßem Auge nicht sichtbar). Im Hintergrund eine größere optis. Foto: Roman Shnaiderman, Helmholtz Zentrum München