DIW: Menschen sind einsam, aber resilient

Die Eindämmungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Ausbreitung haben das Leben vieler Menschen in Deutschland grundlegend geändert. Welche Konsequenzen dies neben ökonomischen Folgen auch für die psychische Gesundheit der Bevölkerung hat, darüber wurde in den vergangenen Wochen viel spekuliert. Die ökonomische Unsicherheit, die Mehrbelastung durch Homeoffice oder Kinderbetreuung und die fehlenden sozialen Kontakte – all dies könnte zu einem wesentlichen Anstieg der psychischen Belastung in der deutschen Bevölkerung führen. Aktuelle Ergebnisse der SOEP-CoV-Studie zeigen nun, dass die Menschen hierzulande den ersten Monat des Lockdowns besser verkraftet haben als erwartet. Zwar steigt die subjektive Einsamkeit im Vergleich zu den Vorjahren erheblich an, andere Indikatoren für psychische Belastungen (Lebenszufriedenheit, emotionales Wohlbefinden und Depressions- und Angstsymptomatik) sind jedoch bisher unverändert. Dies deutet auf eine starke Resilienz der Bevölkerung hin. Einigen Bevölkerungsgruppen sollte dennoch besondere Aufmerksamkeit zuteil werden.

Der April 2020 war der erste volle Monat, in dem in Deutschland die Eindämmungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise galten. Aus ersten Daten der SOEP-CoV-Studie[1] auf Basis der Langzeitbefragung Sozio-oekonomisches Panel (SOEP)[2] lassen sich nun erste Ergebnisse ablesen, wie der Lockdown das Niveau der selbstberichteten psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens der in Deutschland lebenden Menschen im Vergleich zum Niveau der Vorjahre beeinflusst hat.

Auffälliger Anstieg der Einsamkeit

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie die Kontaktbeschränkungen, die im April 2020 galten, haben der Umfrage zufolge zu einem auffälligen Anstieg der subjektiven Einsamkeit der Menschen in Deutschland geführt[3]. Dabei beschreibt der Begriff „Einsamkeit“ die Diskrepanz zwischen gewünschten und tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen. Chronische Einsamkeit ist gefährlich, da sie Ursache vieler weiterer psychischer (wie Depressionen und Angststörungen) und physischer Erkrankungen (wie Diabetes, Übergewicht, Herz- und Kreislauferkrankungen) sein kann.

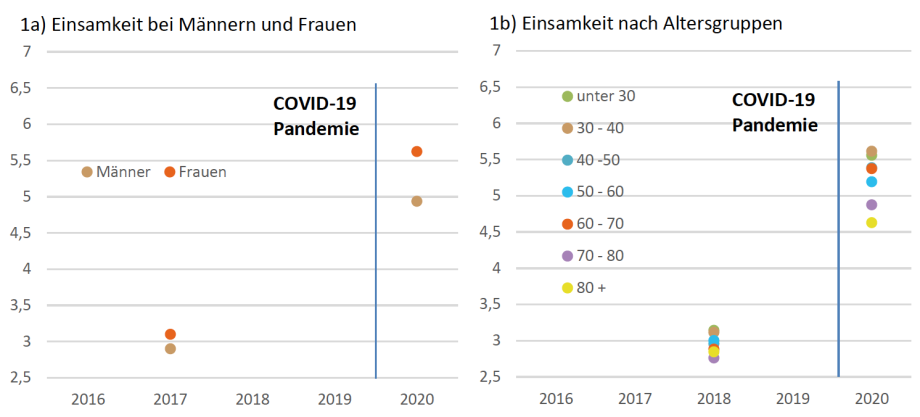

Während die in Deutschland lebenden Menschen im Jahr 2017 im Mittel relativ wenig einsam waren (Durchschnittswert = 3,0 im Wertebereich von 0 bis 12, niedrige Werte geben niedrige Einsamkeitsgefühle an), zeigt sich während der Corona-Krise ein deutlicher Anstieg der Einsamkeit (Durchschnittswert = 5,4). Bei diesem Anstieg handelt es sich um einen Anstieg um fast eine Standardabweichung – was in etwa bedeutet, dass eine Person, die im April 2020 durchschnittlich einsam ist, vor Corona im Jahr 2017 zu den 15 Prozent der einsamsten Menschen in Deutschland gezählt hätte.

Frauen und junge Menschen besonders betroffen

Eine Analyse der Verteilung der Einsamkeit über unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zeigt, dass fast alle Gruppen einen vergleichbar starken Anstieg der Einsamkeit angeben. Zwei Gruppen sind jedoch besonders betroffen: Frauen und junge Menschen.

Zwar sind sowohl Frauen als auch Männer während des Lockdowns im April 2020 einsamer als in den Vorjahren, bei Frauen nimmt die Einsamkeit jedoch deutlich stärker zu als bei Männern. Betrachtet man die unterschiedlichen Altersgruppen, zeigt sich: Fast alle sind während des Lockdowns einsamer als in den Vorjahren. Aber besonders einsam sind die jüngsten, also die Menschen unter 30 Jahren (Abbildungen 1a und 1b).

Lebenszufriedenheit, emotionales Wohlbefinden und Depressions- und Angstsymptome weitestgehend unverändert

Interessanterweise zeigt sich, dass andere Kennzeichen des Wohlbefindens und der psychischen Gesundheit trotz des starken Anstiegs der Einsamkeit der in Deutschland lebenden Menschen bisher unverändert sind. Das gilt beispielsweise für die Lebenszufriedenheit, das emotionale Wohlbefinden sowie die Depressions- und Angstsymptome in der Bevölkerung.

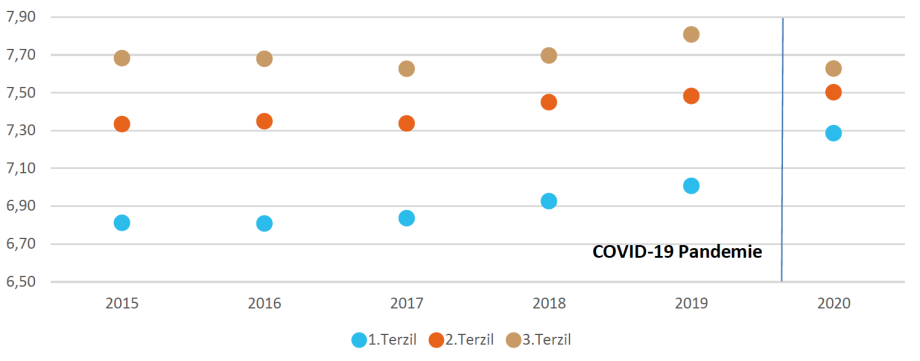

So zeigten die Befragten im April 2020 im Durchschnitt eine allgemeine Lebenszufriedenheit von 7,4 auf einer Skala von 0 bis 10. Dieser Wert ist unverändert zum Wert des Vorjahrs von 7,4. Insgesamt waren die durchschnittlichen Angaben in den letzten fünf Jahren sehr stabil und variierten zwischen 7,3 in 2015 und 7,4 in 2019.

Ähnlich verhält es sich mit dem emotionalen Wohlbefinden. Auch hier ist der Wert im April 2020 (14,7, Wertebereich von 4 bis 20) identisch zu dem Wert, den die Befragten im Vorjahr berichtet haben (14,7). Insgesamt waren die durchschnittlichen Angaben auch für das emotionale Wohlbefinden in den letzten fünf Jahren sehr stabil und variierten zwischen 14,5 in 2016 und 14,7 in 2019.

Gestiegen ist jedoch die durchschnittliche Depressions- und Angstsymptomatik. Sie lag im April 2020 bei 2,4 (Wertebereich 0 bis 12) und ist damit deutlich höher als noch 2019, als der Wert bei 1,9 lag. Allerdings ist das aktuelle Niveau nicht außergewöhnlich hoch, sondern mit der Depressions- und Angstsymptomatik im Jahre 2016 vergleichbar. Damals lag der Wert mit 2,3 nur knapp unter dem Wert, der im April 2020 gemessen wurde.

Im Gegensatz zu der nahezu stabilen Lebenszufriedenheit in der Gesamtbevölkerung lässt sich beim Blick auf Einkommensgruppen[4] eine interessante Veränderung im Vergleich zu der Zeit vor der Krise feststellen. In den vergangenen Jahren wiesen Personen mit einem niedrigen Einkommen regelmäßig eine niedrigere Lebenszufriedenheit auf und Menschen mit hohem Einkommen eine höhere. Dieser Unterschied zwischen den Einkommensgruppen war über die Zeit sehr stabil. Im April 2020 gleichen sich diese Unterschiede an: Über alle Einkommensgruppen hinweg wird im April 2020 eine ähnliche Lebenszufriedenheit berichtet. Personen aus Haushalten mit niedrigerem Einkommen haben eine höhere Lebenszufriedenheit, während bei Personen aus Haushalten mit hohem Einkommen die Lebenszufriedenheit leicht sinkt.

Weniger Sorgen um die Gesundheit

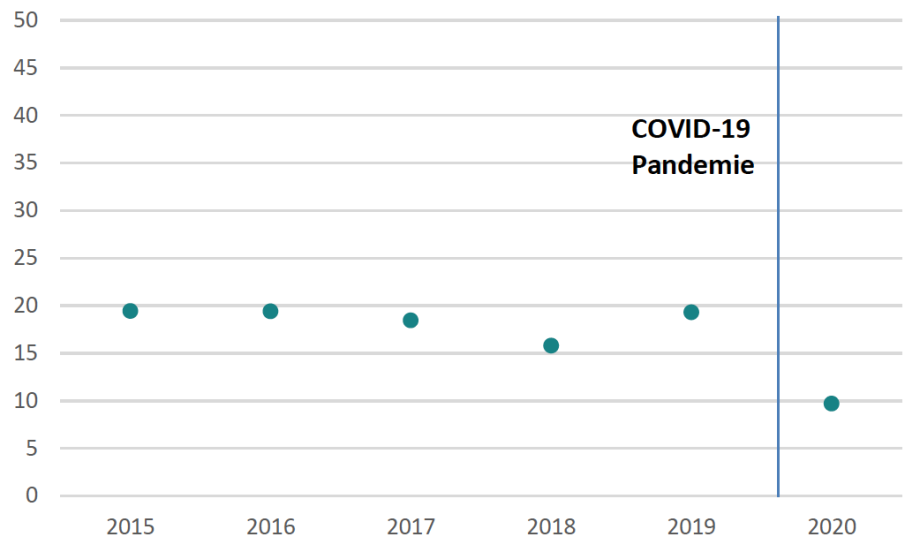

Überraschenderweise zeigt sich außerdem, dass sich die in Deutschland lebenden Menschen während des Lockdowns seltener große Sorgen um ihre Gesundheit machen und insgesamt zufriedener mit ihrer Gesundheit sind als in den Jahren zuvor. Der Anteil der Personen, der angibt, sich große Sorgen um seine Gesundheit zu machen, ist während des Lockdowns deutlich um neun Prozentpunkte – von 19 Prozent 2019 auf zehn Prozent im April 2020 – gesunken (in den vergangenen fünf Jahren machten sich stets 16 bis 19 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen große Sorgen um ihre Gesundheit). Die durchschnittliche Zufriedenheit mit der Gesundheit ist messbar gestiegen, von durchschnittlich 6,6 auf 7,3 Punkte im April 2020 (die Werte variierten in den vergangenen fünf Jahren zwischen 6,5 und 6,6 Punkte). Bei diesen Effekten handelt es sich möglicherweise um Kontrasteffekte. Das bedeutet, dass die Menschen ihre eigene Lage nun im Kontext der Pandemie und einer möglichen eigenen Erkrankung besser bewerten und damit relativ gesehen zufriedener sind beziehungsweise sich weniger Sorgen um ihre Gesundheit machen.

Fazit: Trotz hoher Resilienz engmaschige Beobachtung der Situation wichtig

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Corona-Krise im April 2020 (bis 26.4.2020) nicht so negativ auf das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit der in Deutschland lebenden Menschen ausgewirkt hat wie bisher angenommen. Die in Deutschland lebenden Menschen zeigen eine beachtliche Resilienz gegenüber dem Lockdown: Ihre Lebenszufriedenheit und ihr Wohlbefinden ändern sich kaum. Ob dies auch bei langanhaltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Freiheitsrechte weiter so sein wird, kann aktuell noch nicht abgesehen werden. Das SOEP bietet durch seine Panelstruktur aber die Möglichkeit, in den kommenden Jahren zu beobachten, ob diese Effekte nach Ende der Pandemie abklingen und sich wieder auf dem Niveau der Vorjahre einpendeln werden.

Die vorliegenden Analysen zeigen darüber hinaus, dass die Einsamkeit bereits heute erheblich angestiegen ist. Anhaltende Einsamkeit ist eine Ursache vieler psychischer Erkrankungen. Es ist also denkbar, dass sich die gestiegene Einsamkeit – sollte sie nicht wieder zurückgehen – langfristig auf das Wohlergehen und die psychische Gesundheit auswirken wird. Es muss im Verlauf der nächsten Monate beobachtet werden, ob die subjektive Einsamkeit unter der Bevölkerung weiter ansteigt und man darauf reagieren muss, oder ob sie nach einer Lockerung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wieder sinkt.

Obwohl es also im April 2020 weniger Grund zur Sorge gibt als bisher angenommen, sollten Wohlbefinden und psychische Gesundheit der in Deutschland lebenden Menschen aufgrund der unklaren zukünftigen Entwicklung der Krise und ihrer unsicheren Auswirkungen auf die soziale und wirtschaftliche Situation der in Deutschland lebenden Menschen weiter beobachtet werden. Es ist möglich, dass sich die Folgen der Krise für das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit erst verzögert in der Bevölkerung zeigen werden. Im April 2020 sind viele Arbeitsplätze durch Kurzarbeit und Hilfspakete des Bundes und der Länder gesichert, sodass viele Menschen nicht akut von einem Arbeitsplatzverlust bedroht sind. Sollten zukünftig trotz der verschiedenen Maßnahmenpakete viele Arbeitsplätze durch die Krise verloren gehen, könnten auch die wirtschaftlichen Sorgen und Ängste in der Bevölkerung steigen – und mit ihnen möglicherweise auch die psychischen Belastungen, das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit. Dass das passieren kann, hat sich zum Beispiel bereits Mitte der 2000er Jahre während der wirtschaftlichen Rezession gezeigt: Damals ging die Lebenszufriedenheit der in Deutschland lebenden Menschen messbar zurück.

Außerdem gilt es zu beachten, dass offensichtlich einzelne Bevölkerungsgruppen psychisch stärker auf die Umstände der Krise reagieren, darunter Frauen und jüngere Menschen. Es bedarf weiterer Aufmerksamkeit, ob dies trotz der Lockerungen im Mai und der anstehenden Lockerungen Sommer so bleibt und ob gegebenenfalls spezifische Hilfsangebote und Unterstützungen für solche Gruppen angezeigt und möglich sind. Insbesondere müssen die Perspektiven für junge Menschen in und nach der Krise im Auge behalten werden. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen deutlich, dass es sich bei ihnen zwar nicht in Bezug auf die Krankheit Covid-19, sehr wohl aber in Bezug auf die sozialen Folgen der Pandemie um eine Risikogruppe handelt.

[1] Bei der SOEP-CoV-Studie handelt es sich um eine wissenschaftliche Studie, die seit dem 30. März 2020 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. Das Projekt SOEP-CoV wird als Verbundprojekt zwischen der Universität Bielefeld und dem SOEP am DIW Berlin vom BMBF im Rahmen des Förderaufrufs zur Erforschung von COVID-19 im Zuge des Ausbruchs von Sars-CoV‑2 gefördert. In ihrem Rahmen werden SOEP Haushalte von April 2020 bis Juni 2020 – zusätzlich zu der regelmäßigen jährlichen Befragung – zu ihrer beruflichen und familiären Situation sowie zu ihren Sorgen und ihrer Gesundheit befragt. Ziel der vorliegenden Studie ist die Beschreibung der psychischen Gesundheit während der Corona-Pandemie im April 2020. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Daten der ersten beiden Tranchen der SOEP-CoV Studie verwendet. Diese Studie basiert auf telefonisch durchgeführten Interviews von SOEP-Befragten während der Corona-Pandemie (1.4.2020 bis 26.4.2020; Tranchen 1 und 2 der Befragung). In den ersten beiden Tranchen der SOEP-CoV Studie wurden zusammen 3 615 Personen telefonisch befragt von denen 3 599 in diesem Bericht analysiert wurden. Nähere Information zu SOEP-CoV finden sich unter http://www.soep-cov.de

[2] Das SOEP ist eine repräsentative jährliche Wiederholungsbefragung privater Haushalte, die seit 1984 durchgeführt wird (vgl. Goebel et al., 2019). Das SOEP enthält eine Vielzahl an Informationen zu den Befragten – auf Individual- und Haushaltsebene. Hierzu zählen neben soziodemografischen Charakteristika (Haushaltszusammensetzung, Wohnort, Alter- und Geschlecht der Haushaltsmitglieder, Einkommen, etc.) Informationen zum Erwerbsstatus (Arbeitszeit, Branche, Erwerbseinkommen, Anzahl der Mitarbeiter im Betrieb, etc.) sowie Fragen zu Gesundheit, Sorgen oder Lebenszufriedenheit.

[3] Im Rahmen der SOEP und der SOEP-CoV-Befragung werden die Befragten gebeten, drei Fragen zu ihrer Einsamkeit mithilfe einer fünfstufigen Antwortskala (»Nie« = 0 bis »Sehr oft« = 4) zu beantworten. Die drei Fragen lauten wie folgt:

Wie oft haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt?

Wie oft haben Sie das Gefühl, außen vor zu sein?

Wie oft haben Sie das Gefühl, dass Sie sozial isoliert sind?

[4] Gemeint ist hierbei das bedarfsgewichtete Nettohaushaltseinkommen.

Textquelle: Theresa Entringer, Hannes Kröger, DIW aktuell 46, 6 S.

Grafikquelle: SOEPv35 und SOEP-CoV, Tranche 1–2. Alle Werte gewichtet mit individuellen Hochrechnungsfaktoren. Grafik: DIW Berlin

Anmerkung der Redaktion: Der Begriff Resilienz bzw. der Ausdruck resilient sein sind zu viel genutzten Schlagwörtern geworden. Gemeint ist die Fähigkeit, auf psychischer Ebene eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber Lebensproblemen, Nackenschlägen, Stress und schicksalhaftem Geschehen zu entwickeln.